はじめに:なぜ読み聞かせは大家族の「絆」を育むのか

6歳、4歳、そして2歳の双子、計4人の子どもたちを育てる我が家では、毎日がまさに戦場です。しかし、そんな日々の中でも、絵本の読み聞かせの時間だけは、子どもたちも私も、不思議と心が穏やかになる魔法の時間です。

この時間は、年齢の違う子どもたちが同じ空間で、一つの物語に耳を傾ける貴重な機会。上の子は物語の奥深さを味わい、下の子は絵や音の響きを楽しみ、それぞれの視点で物語の世界に浸ります。そして、読み聞かせが終わった後には、「このキャラクターはどう思ったかな?」「僕もこんなことをしてみたい!」と、年齢の壁を越えた会話が生まれます。

この記事では、単なる絵本の紹介に留まらず、最新の脳科学研究や教育学の知見を交えながら、読み聞かせが子どもの成長に与える驚くべき効果を詳しく解説します。そして、実際に我が家で4人の子どもたちが夢中になった厳選の絵本10冊を、それぞれの年齢に合わせた読み聞かせのコツと共にご紹介します。

この記事が、年齢の違うお子さんがいるご家庭にとって、絵本選びのヒントとなり、親子の時間をより豊かで意味のあるものにする一助となれば幸いです。😊

第一章:脳科学が証明!読み聞かせが子どもに与える計り知れない効果

1. 読み聞かせは「脳のトレーニング」

読み聞かせは、単に物語を楽しむ行為ではありません。それは、子どもの脳を総合的に育むための、非常に効率的な「脳のトレーニング」です。

米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)の公式発表によると、乳幼児期から継続的に読み聞かせを行うことで、言語や認知機能をつかさどる脳の前頭葉や側頭葉が活発に発達することが、MRIを用いた研究で明らかになっています。

具体的には、読み聞かせは以下の3つの脳機能の発達を促進します。

- 言語能力の向上と語彙の拡大 日常会話だけでは触れる機会の少ない、多様な語彙や洗練された表現に触れることができます。絵本からの表現を学んだ子供が、自ら真似して話すようになった時は、言葉の力が日々育まれていることを実感しました。

- 集中力・記憶力の強化 読み聞かせに集中することで、注意を向ける力が自然と養われます。特に、少し長めのストーリー絵本は、物語の展開を記憶しながら聞く必要があるため、小学校以降の学習の土台となる「ワーキングメモリ(作業記憶)」を鍛えることができます。

- 想像力・共感力の育成 絵本の世界には、現実にはない不思議な出来事や、様々な感情を持つキャラクターが登場します。子どもたちは、これらの世界に触れることで想像力を働かせ、登場人物の気持ちを推し量る「共感力」を育みます。この力は、社会性を築く上で非常に重要な基盤となります。

2. 対話型読み聞かせのすすめ

ただ一方的に読むだけでなく、子どもと「対話」しながら読み聞かせをすることが、これらの効果をさらに高めます。

ある研究では、読み聞かせ中に「この子、どんな気持ちかな?」と質問したり、「この次どうなると思う?」と尋ねたりする「対話型読み聞かせ」が、子どもの言語発達を劇的に加速させることが示されています。

我が家でも、絵本を読む際は、子どもたちに以下のような問いかけをすることで、より深い学びとコミュニケーションを促すようにしています。

- 五感を刺激する質問: 「このラーメン、どんなにおいがするかな?」「このパン、ふわふわしてるかな?」

- 感情に寄り添う質問: 「この主人公、今どんな気持ちだと思う?」「どうしてこんなことをしたのかな?」

- 展開を予測する質問: 「この後、どうなっちゃうのかな?」

こうした対話を通じて、子どもは受動的に聞くだけでなく、能動的に物語に参加するようになり、思考力や表現力が育まれます。

第二章:【年齢別】我が家のおすすめ絵本10選とその活用法

ここからは、実際に我が家で読んでみて、子どもたちが夢中になった絵本10冊を、年齢別の視点からご紹介します。

【2歳の双子におすすめ】五感を刺激し、言葉を育む絵本

2歳は言葉が爆発的に増える時期です。五感を刺激する絵や、繰り返しのリズムが心地よい絵本を選ぶことで、言葉への興味をさらに引き出すことができます。

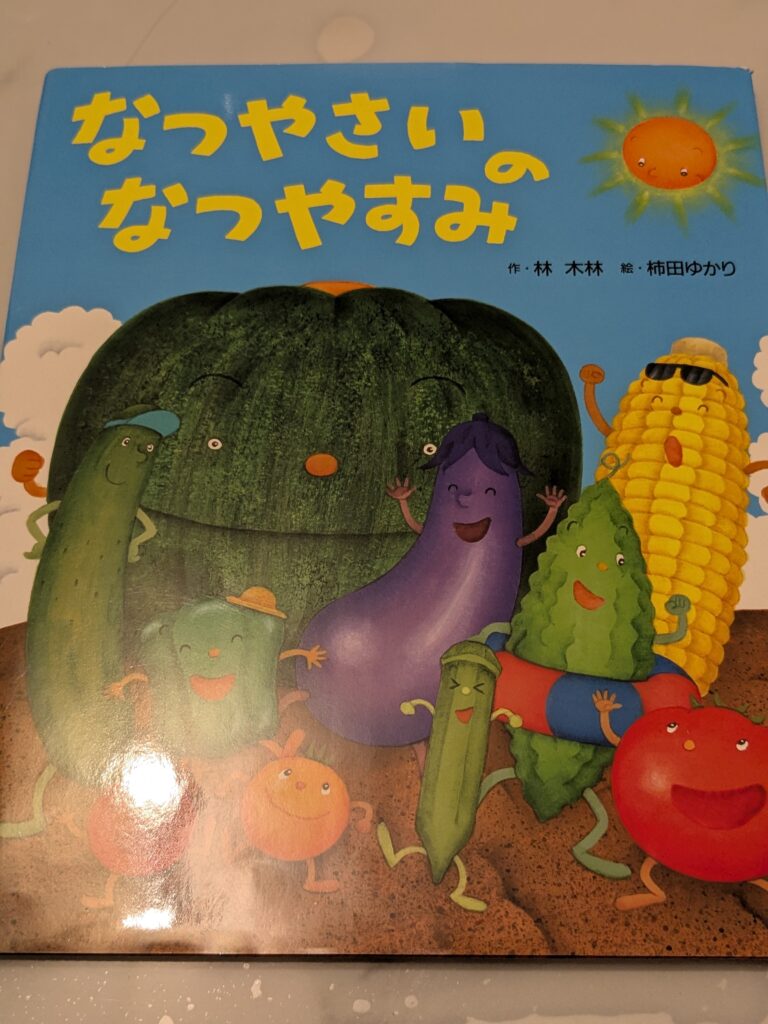

- 『なつやさいのなつやすみ』

- おすすめポイント: 優しいタッチの絵と、夏野菜たちが海水浴を楽しむ可愛らしい物語が魅力です。物語を通じて季節の行事や野菜の名前を自然に学べます。2歳の双子は「トマト!キュウリ!」と指差ししながら楽しそうに見ています。

- 我が家の活用法: 読み聞かせの後、「お買い物に行って、この野菜探してみようか!」と声をかけ、実際の野菜と絵本をリンクさせることで、学びを深めています。

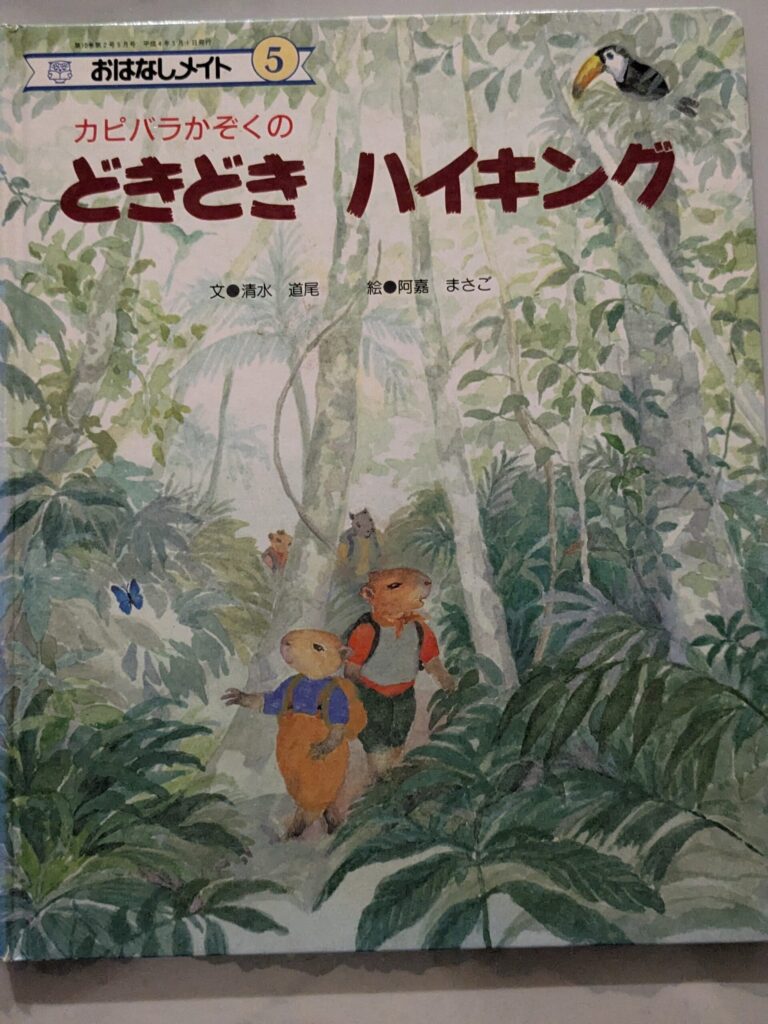

- 『かぴばらかぞくのどきどきハイキング』

- おすすめポイント: のんびりとしたカピバラ家族のハイキングを描いた心温まるお話です。優しい絵柄と、自然の中での発見を描いたストーリーは、読み聞かせの時間を穏やかなものにしてくれます。2歳の双子は、カピバラたちののんびりした表情を真似して楽しんでいます。

- 我が家の活用法: 読み聞かせをきっかけに、家族みんなで近所の公園にハイキングに行き、「カピバラさんみたいだね」と話しながら楽しんでいます。

【4歳におすすめ】知的好奇心をくすぐる物語絵本

4歳は、ストーリーを深く理解し、物語の世界に感情移入できるようになる時期です。ユーモアや学びの要素が含まれた絵本で、知的好奇心を満たしてあげましょう。

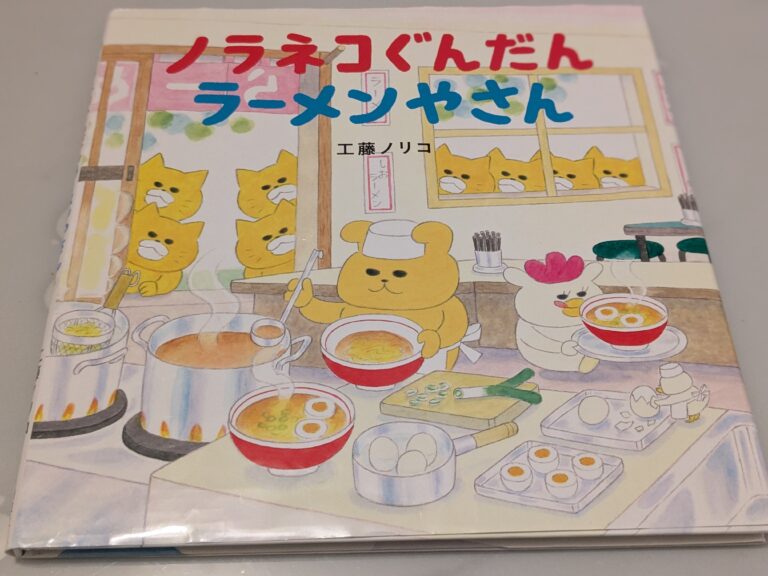

- 『のらねこぐんだん らーめんやさん』

- おすすめポイント: 悪さばかりするのらねこぐんだんが、ラーメン屋さんを開く物語。ユーモラスな展開と、美味しそうなラーメンの絵に、4歳の子どもは大笑いです。

- 我が家の活用法: 「のらねこぐんだんはどうして怒られたんだろう?」と質問することで、善悪の区別や社会のルールについて考えるきっかけを与えています。

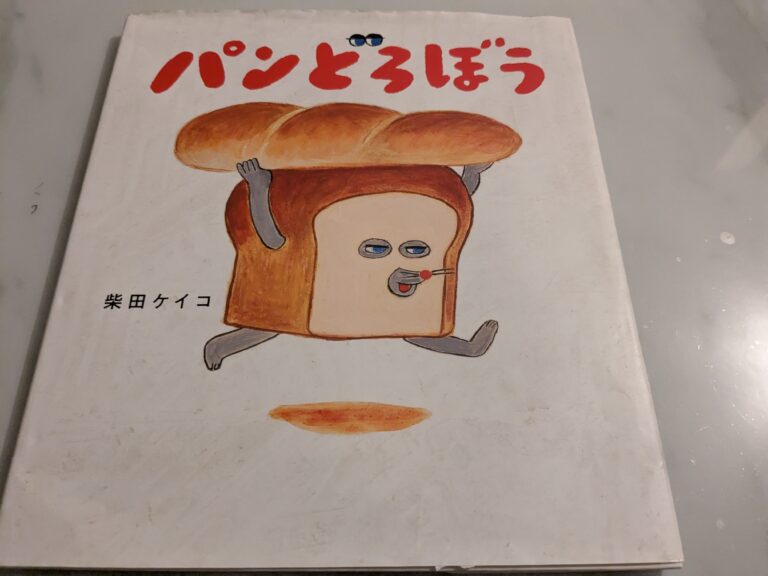

- 『ぱん どろぼう』

- おすすめポイント: シュールで可愛らしいパン泥棒のキャラクターが魅力です。ストーリー展開がユニークで、最後まで子どもたちの心を掴んで離しません。

- 我が家の活用法: 絵本を読んだ後、みんなで「パン泥棒はどんなパンが好きなのかな?」と想像を膨らませ、おうちでパン作りをするきっかけになりました。

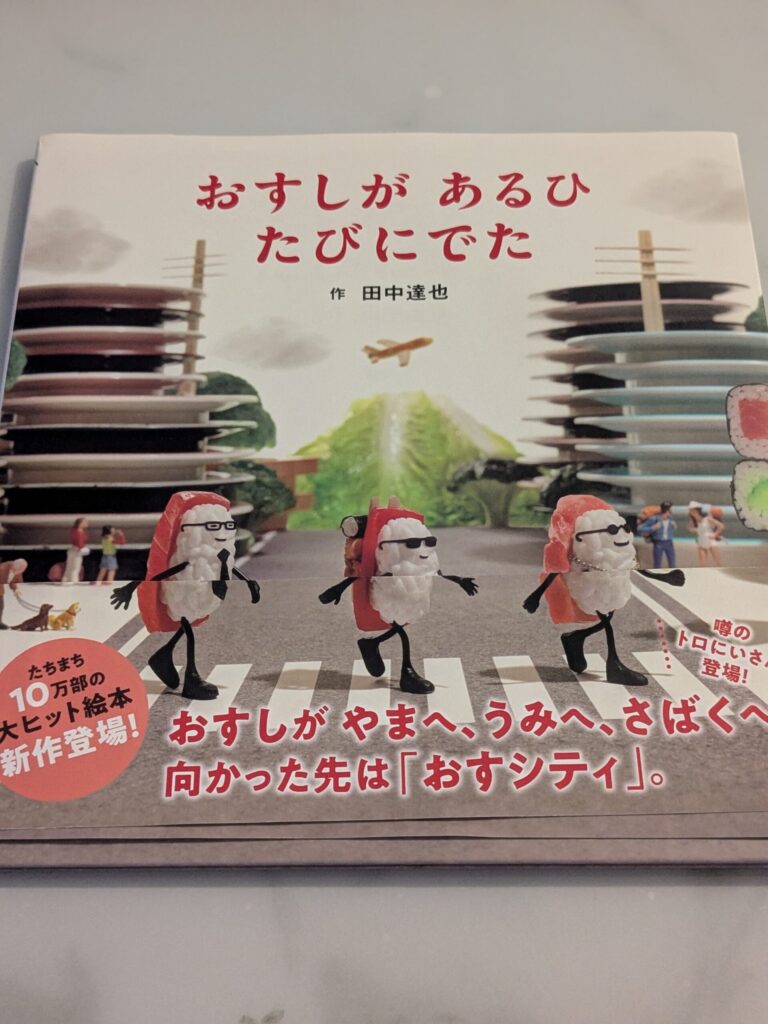

- 『おすしがあるひたびにでた』

- おすすめポイント: お寿司が主人公という、ユニークな設定が子どもたちの想像力を刺激します。様々な寿司が登場するので、名前を覚えたり、絵をじっくり見たりと、4歳の子どもは夢中になっています。

- 我が家の活用法: 読み聞かせの後、本物のお寿司を目の前にして「このお寿司はどんな旅をしたのかな?」と想像ゲームをして楽しんでいます。

【6歳におすすめ】思考力と勇気を育むテーマのある絵本

6歳は、物語の裏にあるメッセージや教訓を理解できる年齢です。社会性や倫理観を育むテーマ性のある絵本で、子どもの内面を豊かに育てましょう。

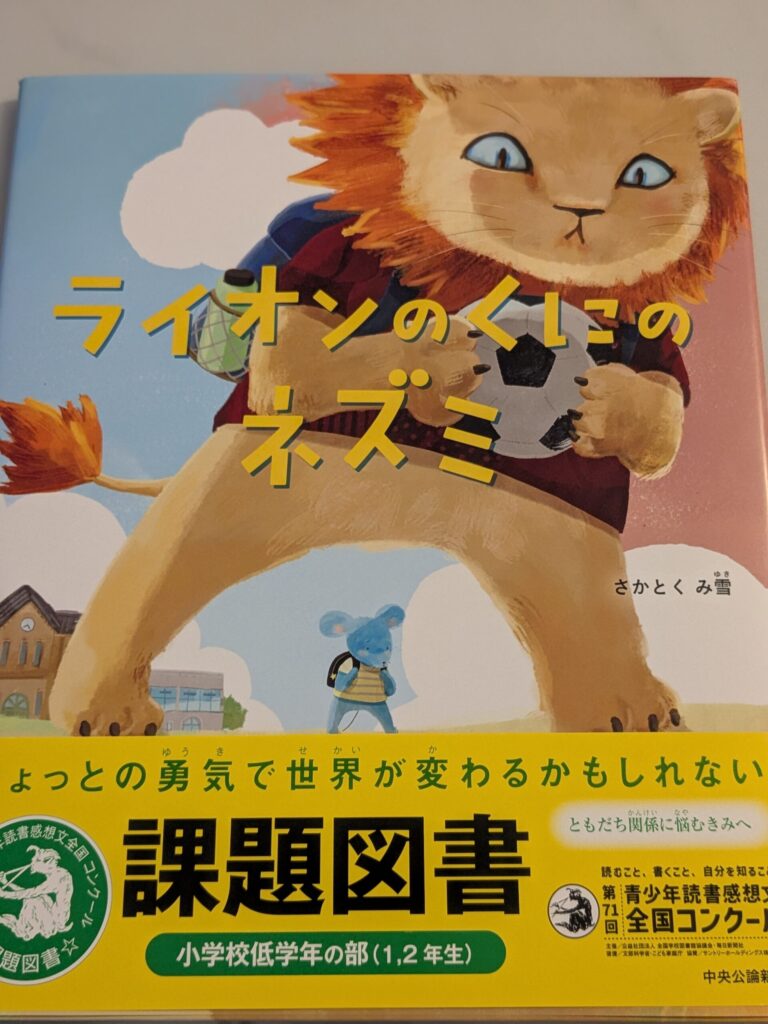

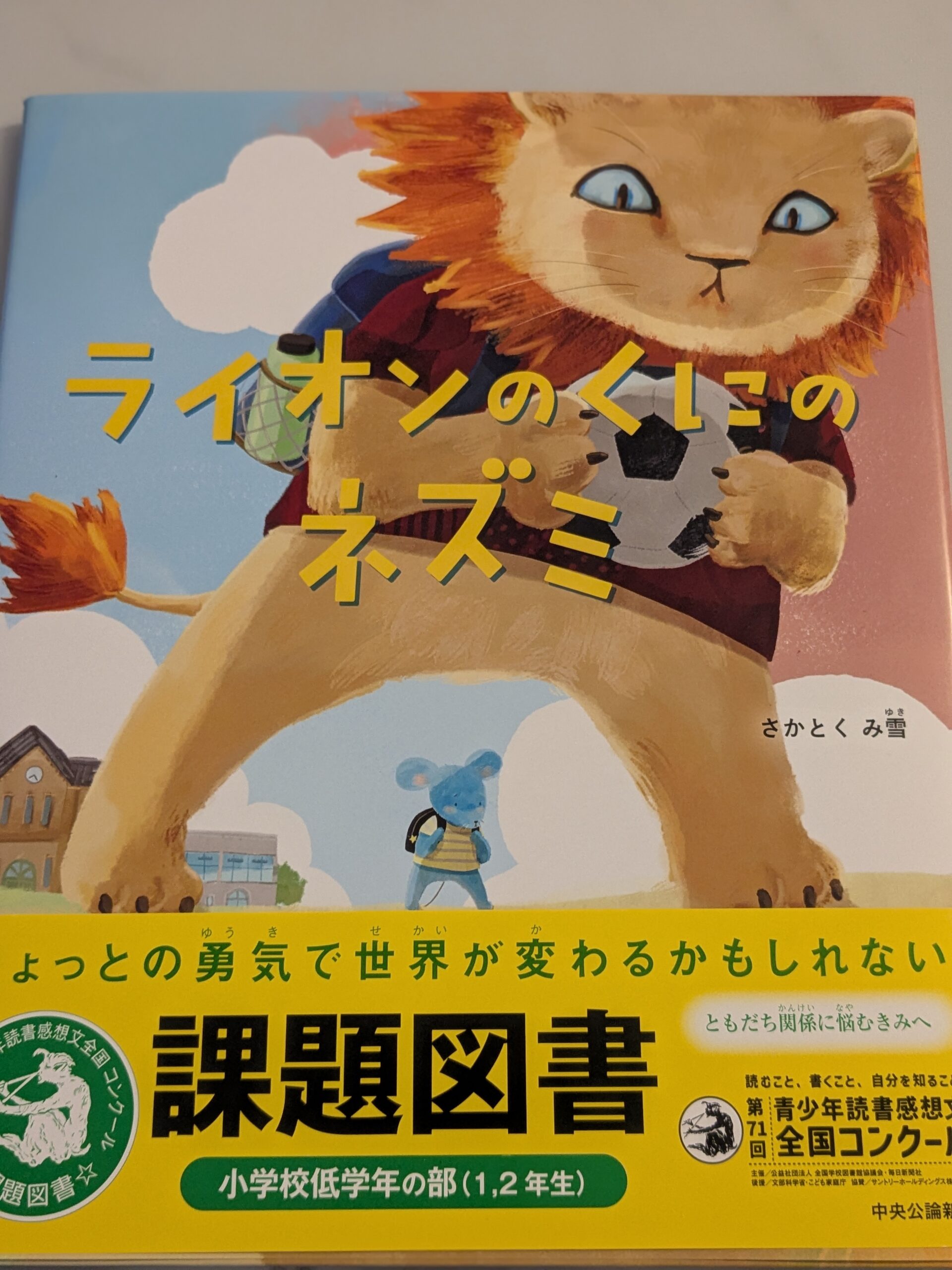

- 『ライオンのくにのネズミ』

- おすすめポイント: 小さなネズミが勇気を出し、大きなライオンを助ける物語。この物語は、力の大小ではなく、知恵や勇気が大切だということを教えてくれます。

- 我が家の活用法: 「もし自分がネズミだったらどうする?」と質問することで、困難に立ち向かう勇気や、弱い立場の人への思いやりについて考えさせています。

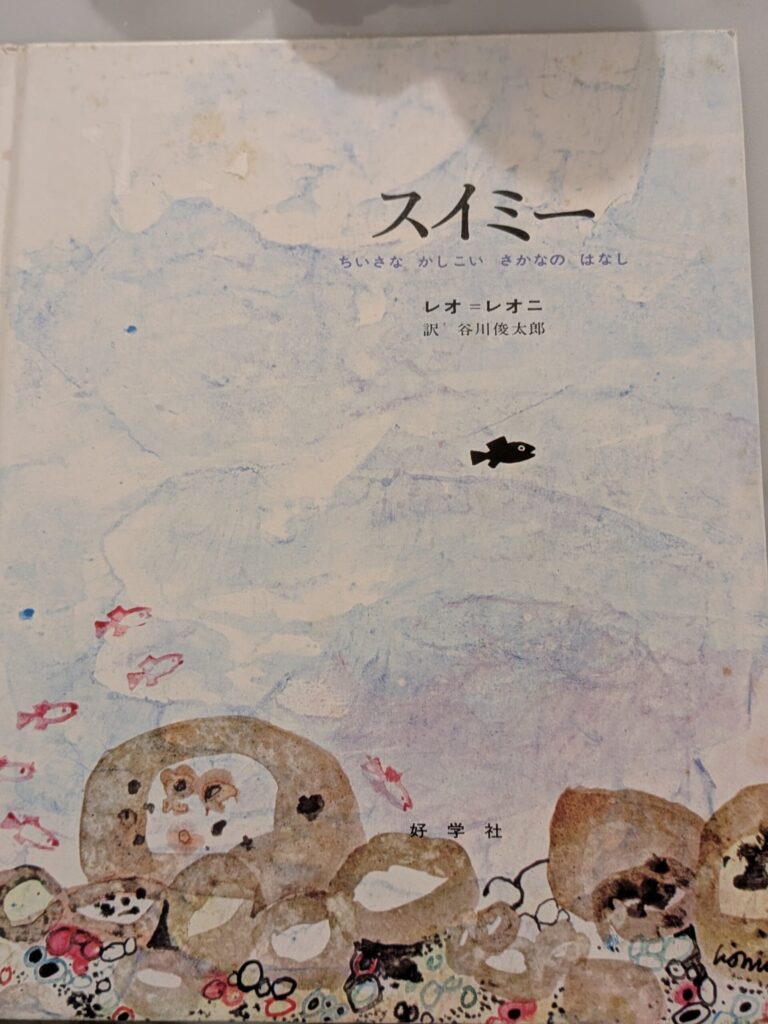

- 『スイミー』

- おすすめポイント: 一匹の小さな魚「スイミー」が、仲間と協力して大きな魚のふりをし、困難を乗り越える物語。協力することの大切さや、個性を活かすことの素晴らしさを伝えてくれます。

- 我が家の活用法: 読み聞かせの後、子どもたちと一緒に「スイミーごっこ」をして遊びます。小さな魚たちが集まって大きな魚になる様子を再現することで、協調性の重要性を体感させています。

【兄弟みんなで楽しめる】遊びの要素満載の絵本

年齢の違う子どもたちが一緒に楽しめる絵本は、読み聞かせの時間をより特別なものにしてくれます。

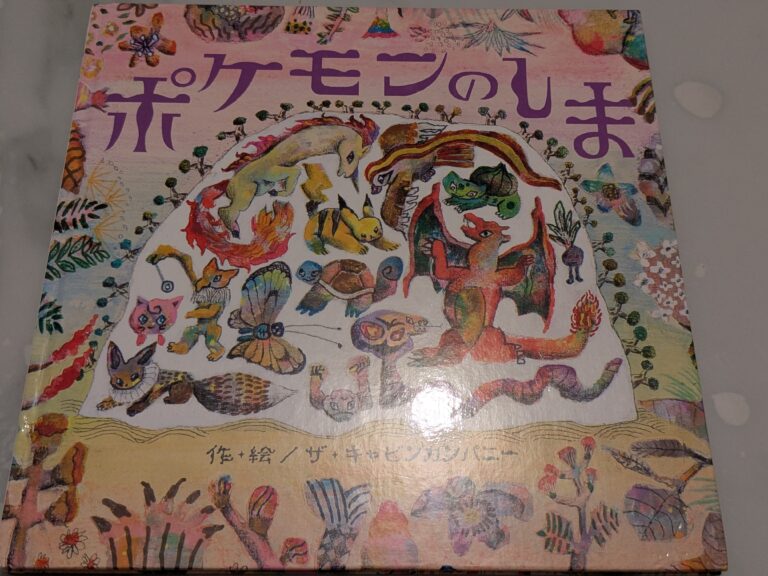

- 『ポケモンのしま』

- おすすめポイント: ポケモンの絵本は、世代を問わず人気です。6歳の子はもちろん、4歳や2歳の双子も、絵の中から大好きなポケモンを探して楽しんでいます。

- 我が家の活用法: 「このページにピカチュウはいるかな?」とクイズ形式で読むことで、読み聞かせがゲームになり、兄弟みんなで盛り上がります。

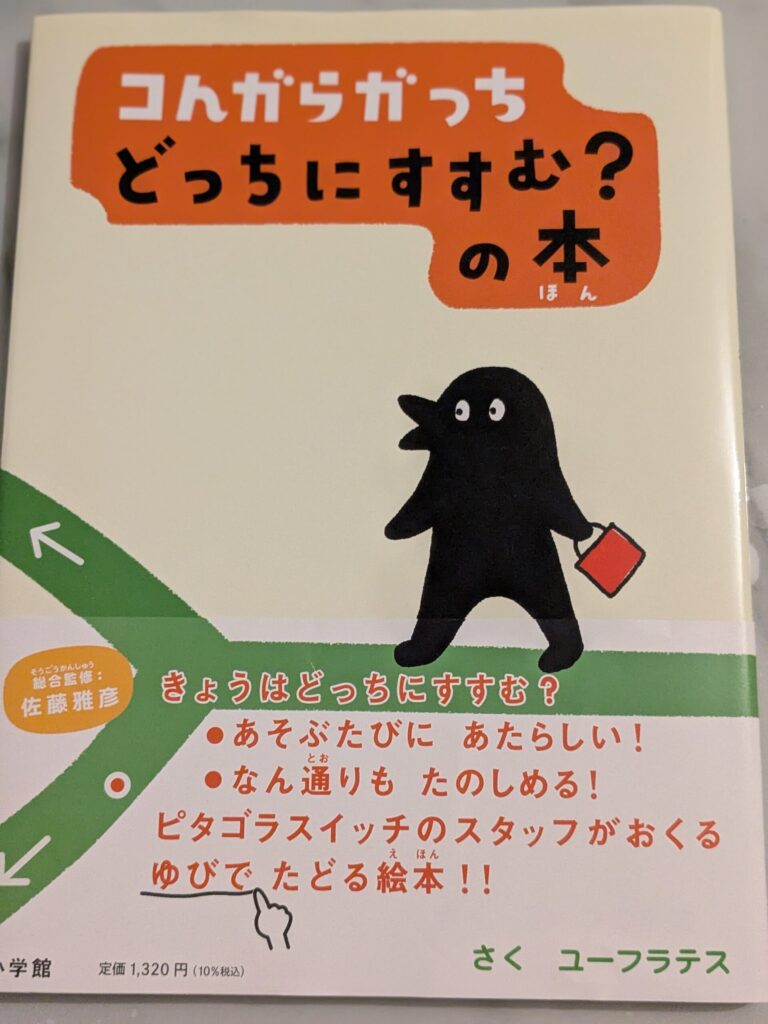

- 『コんガらガっち どっちにすすむ?の本』

- おすすめポイント: 迷路やクイズ、間違い探しなど、遊びの要素が満載の絵本です。読むたびに違うルートを選べるので、何度読んでも飽きることがありません。

- 我が家の活用法: 上の子が読み手となり、下の子に「どっちにすすむ?」と問いかけることで、兄弟間のコミュニケーションを促しています。

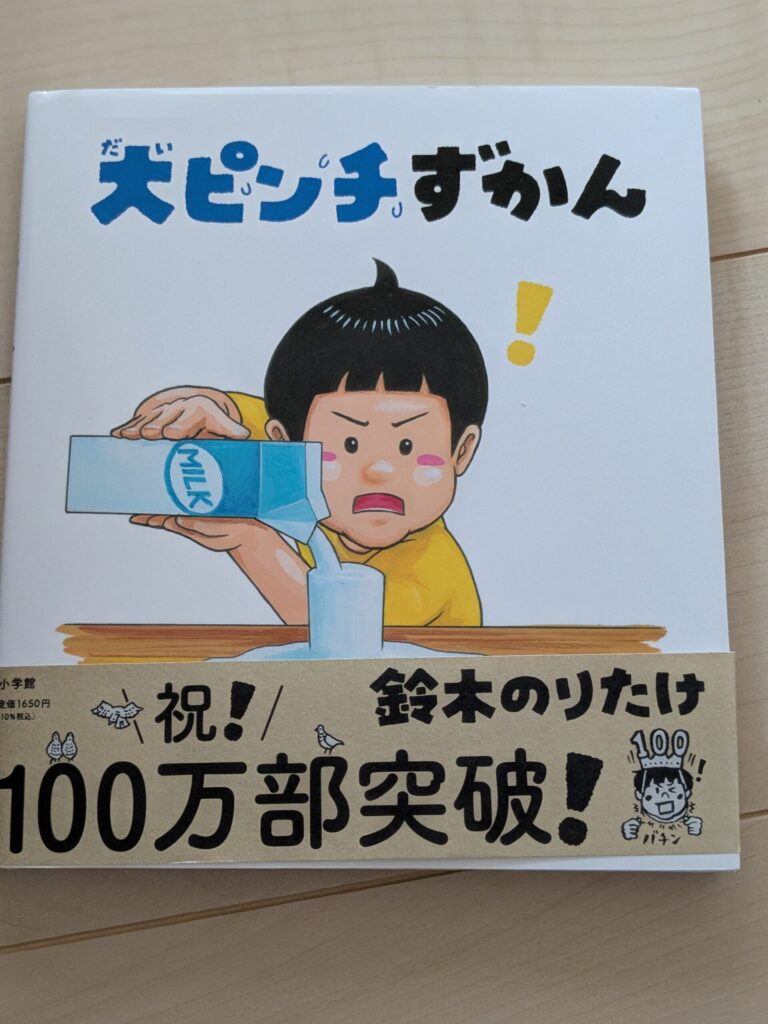

- 『大ピンチずかん』

- おすすめポイント: 日常の様々な「ピンチ」をユーモラスに描いた図鑑。子どもたちは自分の経験と重ね合わせながら、「このピンチ、知ってる!」「こうすればよかったんだ!」と面白がって見ています。

- 我が家の活用法: 読み聞かせの後、みんなで「どんなピンチがあった?」と話し合うことで、失敗を笑いに変えるポジティブな心を育んでいます。

第三章:読み聞かせを成功させるための実践的なコツと注意点

1. 読み方の工夫で子どもの集中力を引き出す

読み聞かせの成功は、声のトーンや読むスピード、そして「間」にあります。

- 声のトーン: 登場人物の感情に合わせて声色を変えるだけでなく、悪役は低く、可愛いキャラクターは高く、などと演じることで、子どもたちは物語の世界にぐっと引き込まれます。

- 読むスピード: 特に低年齢の子どもには、ゆっくり、はっきりと読むことが基本です。絵をじっくり見る時間を十分に与えることで、言葉と絵が結びつきやすくなります。

- 「間」の取り方: 物語のクライマックスの前や、驚くような展開の前に少し間を取ることで、子どもの期待感を高め、集中力を引き出すことができます。

【我が家の工夫】

我が家では、声のトーンを変えるだけでなく、絵本のページをめくる音や、おやつを食べる音などを効果音として加えることで、子どもたちの注意を惹きつけています。2歳の双子も、この効果音にはいつも笑顔で反応してくれます。

2. 読み聞かせをやめる時期はいつ?

読み聞かせに「何歳まで」という決まりはありません。子どもが自分で本を読めるようになっても、親子で同じ物語を分かち合う時間は、かけがえのないものです。

ある研究では、読み聞かせは子どもの学習能力だけでなく、親子のコミュニケーションを円滑にし、子どもの精神的安定にも寄与することが証明されています。

我が家の6歳の子も、自分で本を読めるようになりましたが、時々「これ、読んで」と、お気に入りの絵本を持ってきてくれます。その時間は、私にとっても、子供にとっても、特別な宝物のような時間です。

3. 絵本選びの多様性を大切にする

絵本を選ぶ際は、子どもの興味に合わせて、物語のジャンルやテーマを偏らせないように心がけています。

- 物語絵本: 想像力や共感力を育む

- 図鑑・知識絵本: 知的好奇心を満たし、学びの土台を作る

- 仕掛け絵本: 触覚や視覚を刺激する

様々な種類の絵本に触れることで、子どもの興味の幅が広がり、新たな才能を発見するきっかけにもなります。

おわりに:親子の時間を大切に

この記事では、読み聞かせの科学的な効果と、我が家の子どもたちが夢中になったおすすめの絵本10冊をご紹介しました。

読み聞かせは、子どもの成長を促すだけでなく、親子の絆を深める素晴らしいコミュニケーションです。忙しい日々の中でも、ほんの少しの時間でもいいので、お子様との絵本の時間を大切にしてみてください。

・当ブログの「育児・家族」カテゴリでは、その他にも様々な子育て情報を発信しています。ぜひご覧ください!

・姉妹サイト「チンチラのぴょん吉」では、ペットとの暮らしに関する情報も発信しています。ぜひご覧ください。👉 [https://hshfii-orpsp.com/]

にほんブログ村

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます

コメント