はじめに:6人家族のDPが語る「秋の夜長の絵本」が心を育む科学的理由

こんにちは、6人家族(子ども4人)のパパであるDPです。👦👧👶🧒 毎日仕事や家事、そして年齢差のある4人の育児に追われる中で、「もっと子どもたち一人ひとりと深く関わりたい」と感じることはありませんか?

私たち多子世帯の親にとって、夜の時間は貴重です。特に日没が早くなる**「秋の夜長」**は、子どもたちの寝かしつけ前のわずかな時間が、親子の絆を深める最高のゴールデンタイムになります。

我が家では、この時間を最大限に活用するため、絵本の読み聞かせを大切にしています。なぜなら、絵本が単なる「娯楽」ではなく、**「科学的に裏付けられた子どもの成長を促すツール」**だからです。

なぜ読み聞かせが重要なのか?科学的根拠

アメリカ小児科学会(AAP)は、生後のできるだけ早い時期からの読み聞かせを強く推奨しています。これは、読み聞かせが単に言語能力を高めるだけでなく、非認知能力(自己肯定感、協調性、想像力、感情の理解)の基盤を築くことが、複数の研究で実証されているためです。

- 感情の安定と共感力: 親の温かい声とスキンシップ(抱っこなど)を伴う読み聞かせは、「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌を親子双方に促します。これにより、子どもの心が安定し、他者への共感力や信頼関係の土台が形成されることが脳科学の研究で示されています。

- 脳の発達と想像力: 絵本は動画と異なり、情報が限定的です。この「欠けている情報」を子どもが頭の中で補おうとすることが、想像力や創造性といった非認知能力を大きく育てることが、専門家によって示唆されています。

この記事では、長女から末っ子まで年齢差のある4人のお子様に読み継がれ、実際に**「うちの子の心に響いた」と私が実感した秋の夜長にぴったりの感動絵本10冊を、具体的な子育て中のエピソード**を交えてご紹介します。

4人子育て中DP家が厳選!秋の夜長に読んで泣ける感動絵本10選

年齢差のある兄弟姉妹全員が、同じ空間で共感し、時には意見をぶつけ合いながら楽しめた**「DP家実証済みの名作」**を、テーマ別に紹介します。

【絆を育む】兄弟・親子の「愛」と「命」を感じる絵本(3冊)

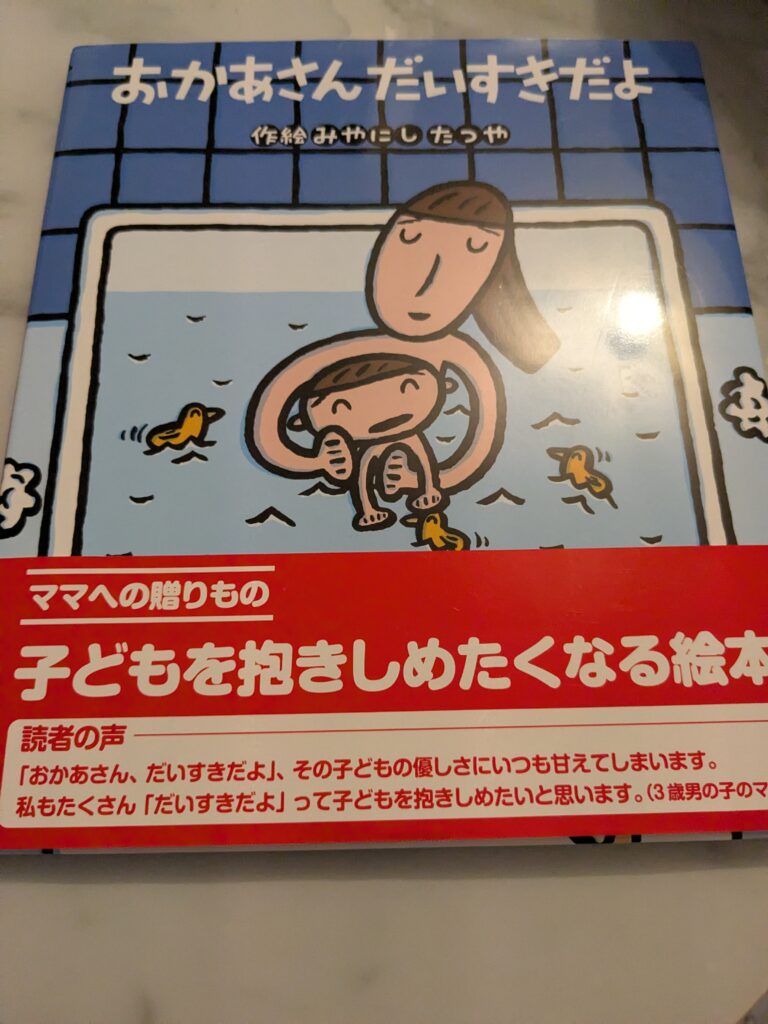

- おかあさんだいすきだよ

- 選定理由: 母親の深い愛情をシンプルに、そしてまっすぐに伝えるストーリーは、特に年齢差のある4人のお子様全員が**「自分は特別に愛されている」**と感じる瞬間を与えてくれます。

- DP家実体験: この本を読んだ後は、4人のお子様たちが順番に私と妻にハグを求めてくるのが定番に。全員が親の愛情を再確認できる、我が家にとって**「心の定期健診」**のような一冊です。

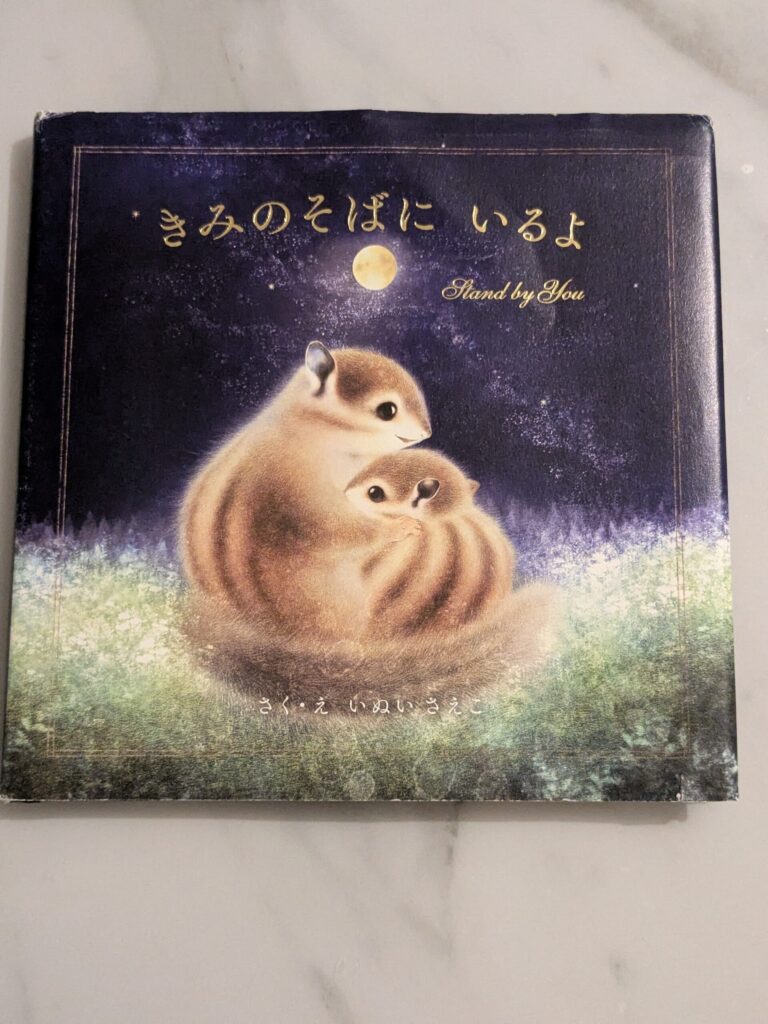

- きみのそばにいるよ

- 選定理由: 孤独や不安を感じるすべての子どもたちに寄り添うメッセージが秀逸。自己肯定感をそっと育み、**「自分は家族に守られている」**という安心感を与えます。

- DP家実体験: 兄弟ゲンカで心が沈んだ時や、環境の変化で不安そうな時に読んでいます。「パパ・ママはいつもそばにいるよ」という言葉が、4人全員に安心感を与え、兄弟間の思いやりを育むきっかけにもなりました。

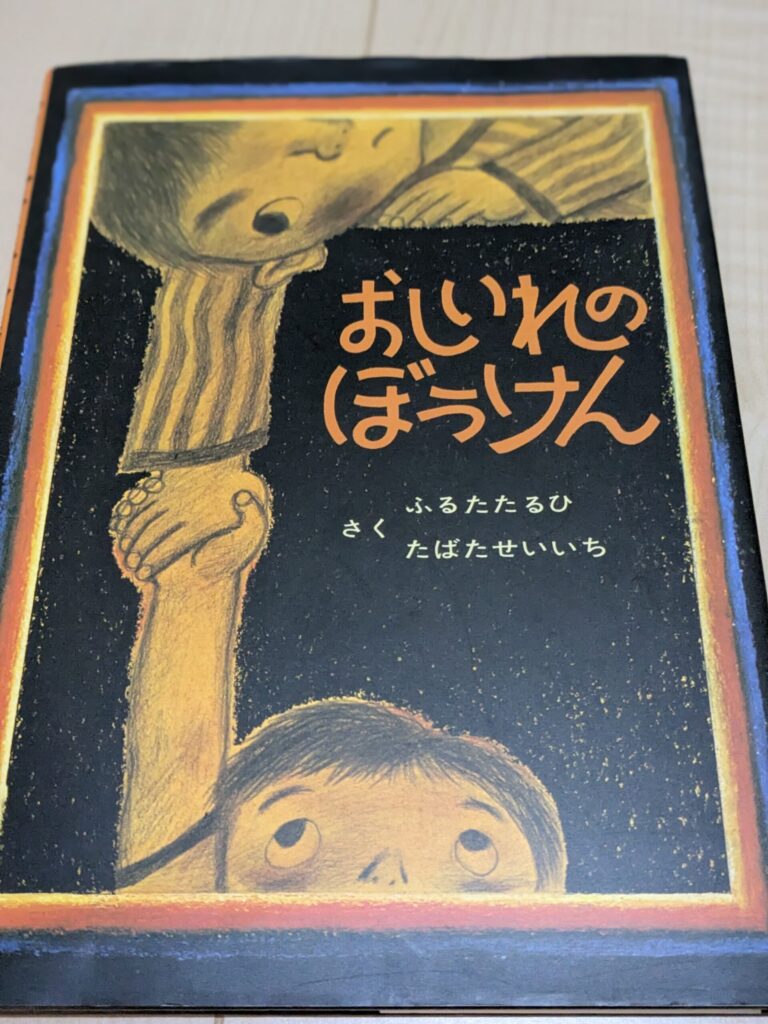

- おしいれのぼうけん

- 選定理由: 日本の古典的な名作であり、子どもたちが感じる**「恐怖」とそれを乗り越える「勇気」**という普遍的なテーマが、年齢を超えて響きます。

- DP家実体験: 怖がりだった末っ子が、この絵本を通じて「勇気を出す」とはどういうことかを知りました。また、上の子たちが「僕も(わたしも)怖かったけど乗り越えられたよ」と下の子を励ます**「お兄ちゃん・お姉ちゃんとしての役割」**を担う姿が見られ、兄弟間の成長を実感しました。

【知恵と探求】頭が柔らかくなるユニークな絵本(4冊)

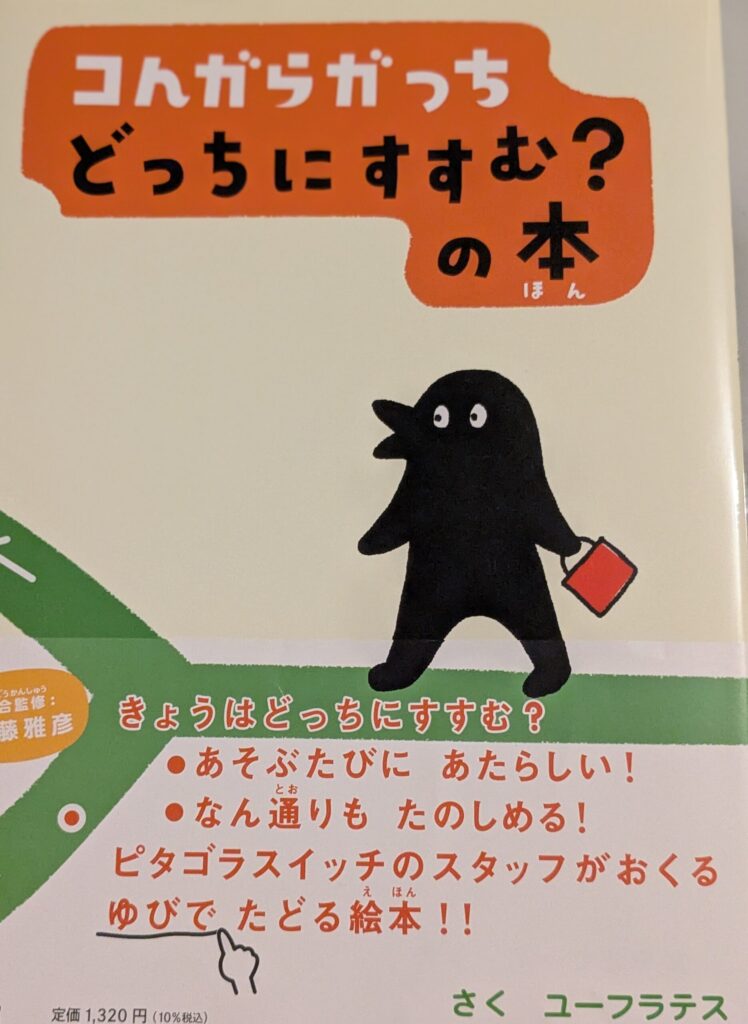

- コンガラガッち どっちにすすむ?の本

- 選定理由: 物語の展開を読者が選べる、参加型の楽しさが魅力。**「自分で考える力」と「多様な結果を受け入れる力」**を養います。

- DP家実体験: 4人兄弟姉妹だと意見が割れることが日常茶飯事。この本を読むと、「全員の意見を聞いて、次は誰の選択肢にするか?」という民主的な話し合いの練習になります。正解がないことを学ぶ、素晴らしい知育教材です。

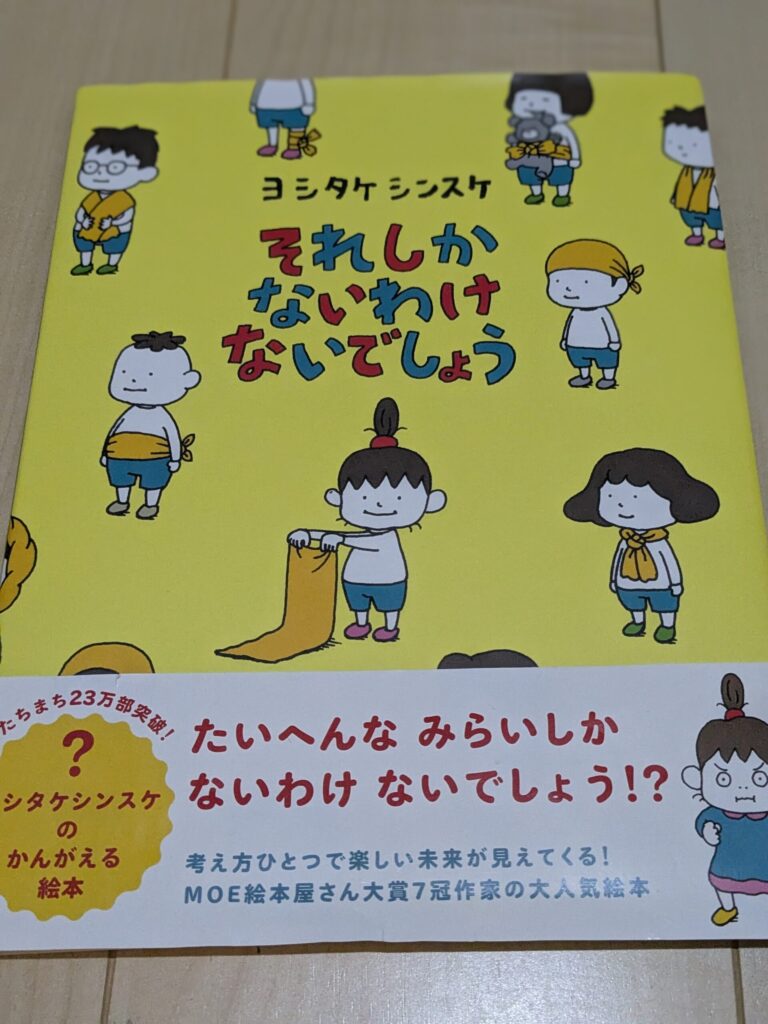

- それしかないわけないでしょう

- 選定理由: 「常識」や「固定観念」を打ち破るユニークな発想が、子どもたちの**批判的思考力(クリティカルシンキング)**の基礎を養うのに最適です。

- DP家実体験: この絵本に触発され、我が家では「今日の一番ありえない答え選手権」を開催。4人のお子様たちの自由な発想力が伸びる、笑いの絶えない遊びに発展しました。

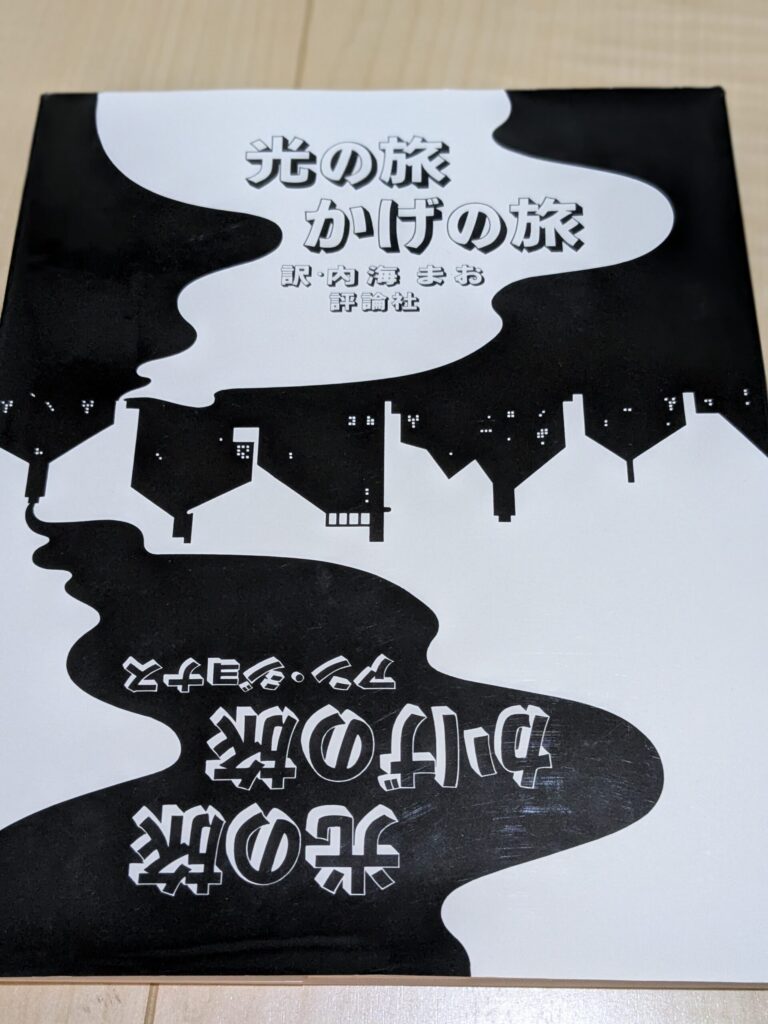

- 光の旅 かげの旅(作:アン・ジョナス)

- 選定理由: 著名な作家アン・ジョナスによる、光と影の移り変わりで形や見え方が変わる視覚科学絵本。子どもたちの多角的な視点と想像力を育みます。

- DP家実体験: 秋の夕暮れ時、この本を読んだ後、懐中電灯を使って家族全員で壁に影絵遊びをしました。4人のお子様たちが、**「物の見方一つで世界は変わる」**という楽しさを実感した、遊び心溢れる一冊です。

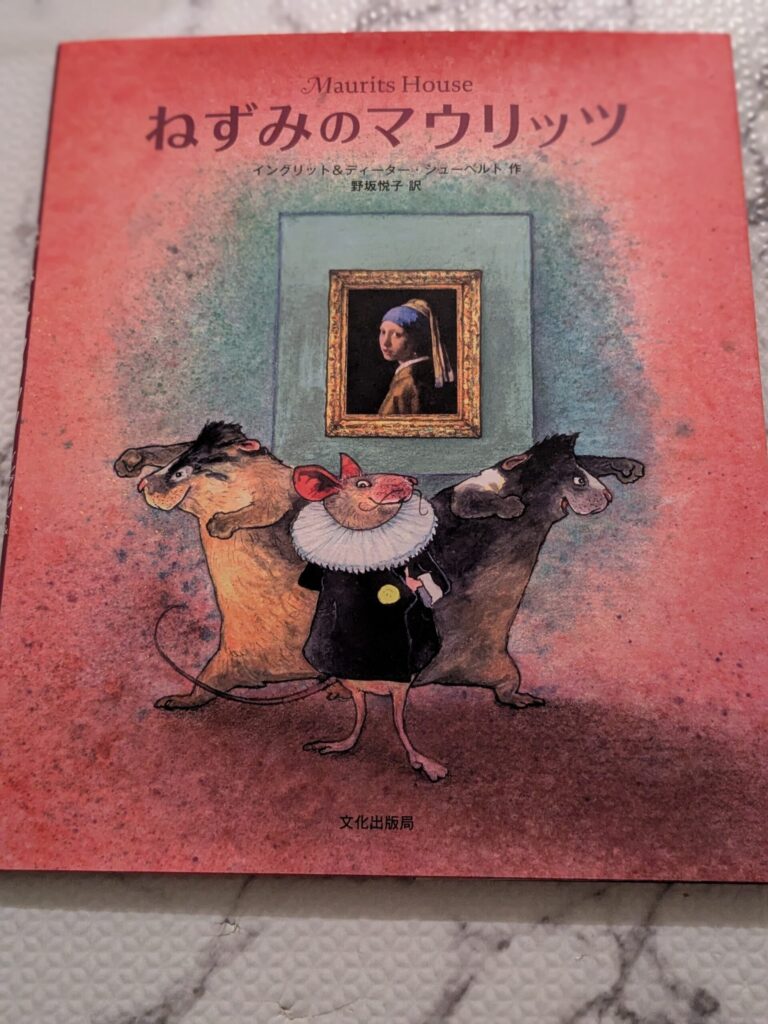

- ねずみのマウリッツ(作:イングリット&ディーター・シューベルト)

- 選定理由: 美術館に住むねずみたちが、盗まれた絵画を知恵と勇気、そしてチームワークで取り戻す物語。年齢や体の大きさに関係なく、知恵を出し合って協力することの大切さを教えます。

- DP家実体験: この本を読んでから、4人のお子様たちが「マウリッツチーム」を結成し、家事や片付けで役割分担をするようになりました。「お兄ちゃん(お姉ちゃん)の力」と「下の子の機転」が結びつき、年齢差を超えた協調性を育んでくれた、DP家で何度も読まれた実用的な一冊です。

【季節と成長】秋の豊かな心を育む絵本(3冊)

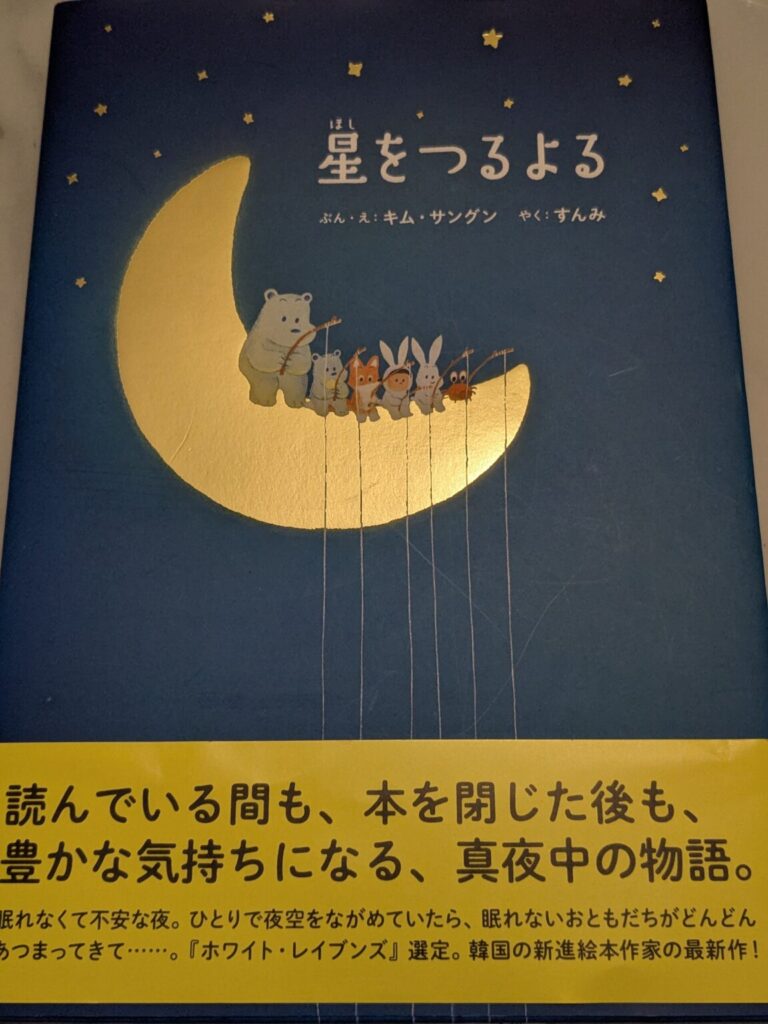

- 星をつるよる

- 選定理由: 秋の澄んだ夜空を見上げたくなる、ロマンチックな冒険物語。**「目標を持つこと」や「挑戦心」**を静かに育みます。

- DP家実体験: この本を読んでから、天体観測を兼ねて家族で夜の散歩をする機会が増えました。読書後の**「行動」**に繋がった、親子の学びを深める体験となりました。

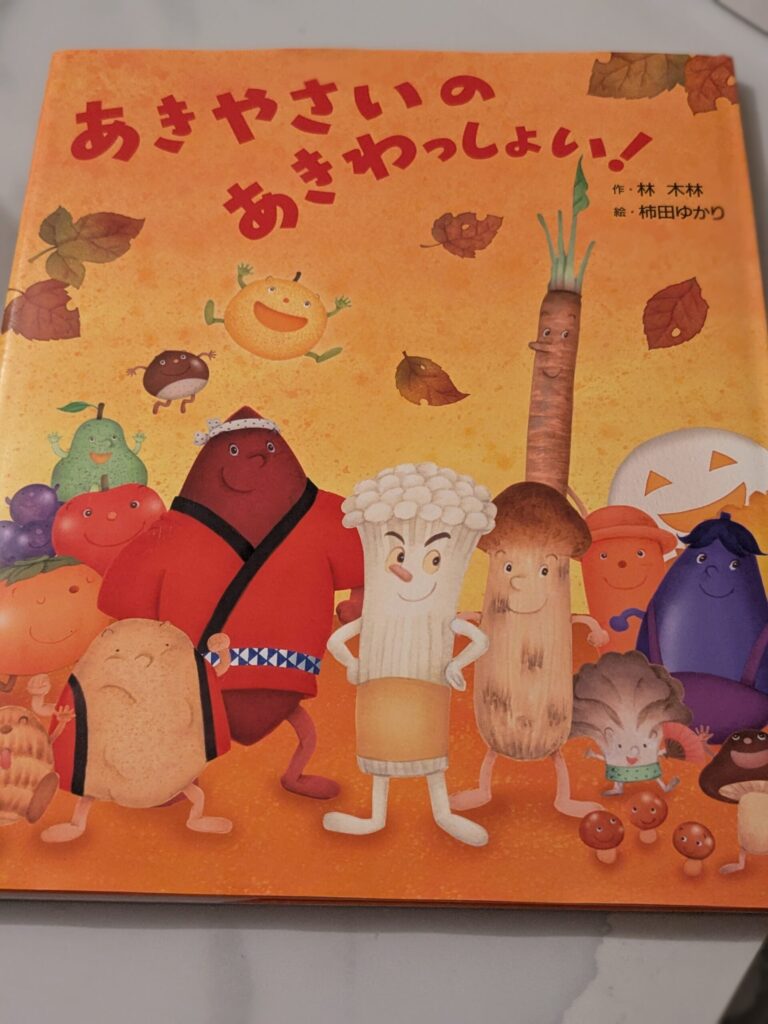

- あきやさいのあきわっしょい

- 選定理由: 食育と季節感を同時に学べる、秋に旬を迎える野菜たちを擬人化した楽しいお祭り物語。食べ物への興味を引き出します。

- DP家実体験: 4人のお子様の中で食わず嫌いの子がいたのですが、絵本に出てくる野菜(例:さつまいも)を自ら食べたくなったという経験は、DP家にとって感動ものでした。食卓での会話も増える、実用的な一冊です。

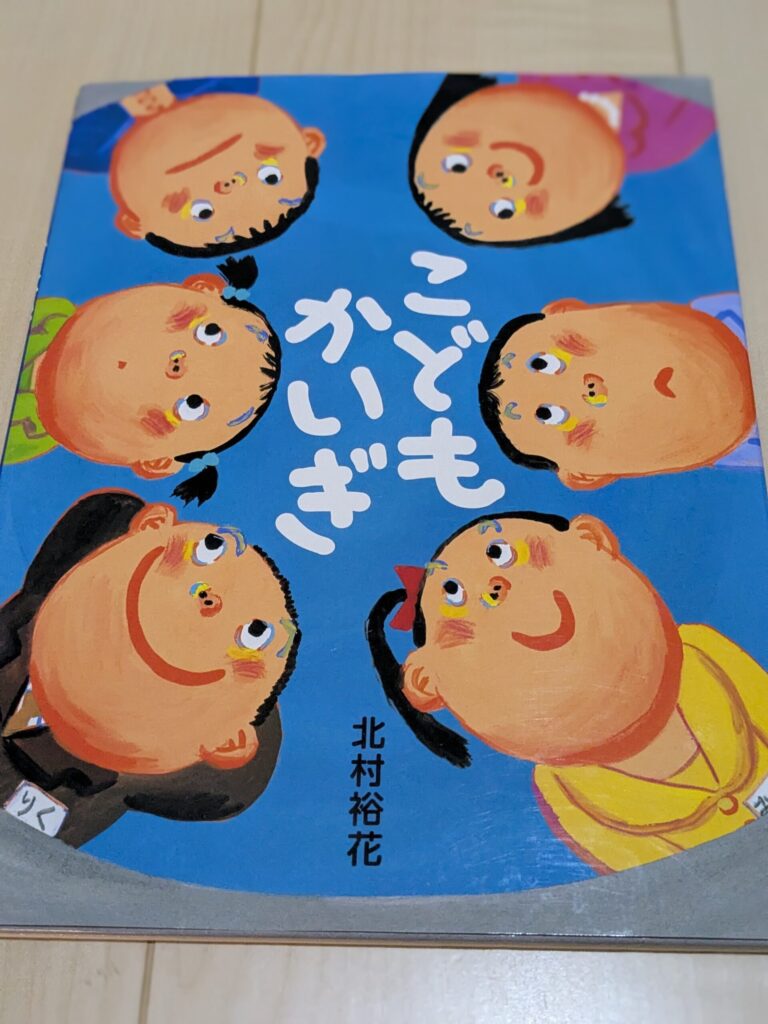

- こどもかいぎ

- 選定理由: **「みんなで話し合って決める」**という、社会性や共感性を育む、多子世帯の子育てに必須の一冊。 4人兄弟姉妹間の意見の違いを乗り越える力を養います。

- DP家実体験: この本をきっかけに、4人兄弟姉妹間のルール決めなどで「こどもかいぎ」を取り入れるようになりました。下の子の意見も尊重する姿勢が上の子たちにも生まれ、家族内の風通しが良くなった実績を語ります。

DP流 4人のお子様との「親子の絆を深める」読み聞かせの極意

「競争」を「協調」に変える多子世帯特有の課題解決法

多子世帯では、「私を一番見て!」という親の取り合いが起こりがちです。特に読み聞かせの時間は、その格好の標的になります。

- 誰が読むか問題の解決: 4人のお子様全員が公平に楽しめるよう、我が家では**「曜日別読み聞かせ当番制」を導入しています。今日は長女、明日は次男など、親が読む日以外は上の子が下の子に読むという役割分担にすることで、リーダーシップと思いやりの心**を育んでいます。

- 物理的な配置の工夫: 膝の上は一人だけ、他の子は親の左右に密着、または兄弟同士がくっついて座るという**「特別シート」を設定。特定の時間と場所を親子の愛着形成に集中させることで、「今ここで親の愛情を独占できている」**という満足感を与えます。

非認知能力を最大限に引き出す質問術(科学的裏付け)

対話型読み聞かせ(Dialogic Reading)は、子どもの思考力や語彙力を飛躍的に向上させることが、研究で示されています。

- 「Why」より「How」でメタ認知を促す:

- NG例: 「どうして主人公は泣いたの?」(受け身の質問)

- DP家推奨例(How): 「もしあなたが主人公だったら、次にどうする?」「どうしたらこの問題は解決すると思う?」

- 👉 効果: 子どもに**物語の外から自分を客観視させる(メタ認知)**訓練になり、実生活での問題解決能力の基盤を築きます。

- 感情のラベリング:

- 主人公の気持ちを子どもに確認させ、「それは『さみしい』気持ちだね」と感情に名前を付けて返すことで、自分の気持ちを正確に把握し、共感性を高める力を養います。

親も子もリラックス!秋の夜長に集中できる「読み聞かせ空間」の作り方

- 照明の工夫: 強い照明は交感神経を刺激し、睡眠の質を下げます。読み聞かせの時間だけは、暖色系の小さな間接照明だけを灯すことで、親子のリラックス効果を高め、質の高いコミュニケーションを促進します。

- デジタルデトックスの徹底: スマホやテレビの画面は、子どもの集中力と言語獲得を遅らせる可能性があるため、この時間だけは電源を切るか、別室に置くルールを徹底します。

長く愛され、心に効く絵本選びで「買ってよかった」を確実にするための指標

4人育児の実体験から導いた、真に価値ある絵本選びの2つの選定基準

- 「読み聞かせ効果」の実績重視:4人のお子様が、上の子のお下がりであっても世代を超えて手に取り、何度も読んだかどうかが、その絵本が親子の対話や共感を促す普遍的な力を持っていることを証明します。DP家で長期間実証されたかどうかもお役に立てると嬉しいです。

- 教育・専門機関の客観的評価との照合:一般社団法人日本国際児童図書評議会(JBBY)や、全国学校図書館協議会(SLA)など、信頼できる専門機関が発表する「推薦図書リスト」との照合は、その絵本が持つ教育的価値の客観性を補強します。

【親子の安心感】最高の読み聞かせの質を高める生活環境整備

家族全員が心底リラックスできる「読書空間」の確保

- 子どもの集中力と親の安心感のために:「最高の読み聞かせとは、親も子も、そして家族全員(ペット含む)が心からリラックスしている状態で成立します。私たち家族が秋の夜長に安心して絵本を読めるのは、家族の一員であるチンチラのぴょん吉が安全な環境で寝ているからです。特にチンチラの冬の夜間の安全対策は、見落とすと火災などのリスクにも繋がりかねません。心の安定を促す最高の読み聞かせ空間を作るための、チンチラの安心環境づくりはこちらで徹底解説しています。」

- 👉 チンチラの安心環境と安全対策に関する詳細はこちら: チンチラ冬の命綱!安全暖房と適正湿度マニュアル | チンチラのぴょん吉

- 読書を通じて育まれる「家族のコミュニケーション」と関連性の高い記事へのリンクを配置します。読み聞かせ後に議論が白熱した際に役立つ「家族会議のやり方」、秋の夜長に続き週末に使える「子どもの年齢別お出かけスポット」など、他の育児・家族カテゴリー記事もぜひご覧ください。

まとめ:絵本は6人家族の「心の栄養」

この記事でご紹介した10冊は、4人のお子様を育てるDP家が、秋の夜長に何度も読み返した、心の栄養となった名作ばかりです。

親子の絆を深める読み聞かせは、特別なスキルは必要ありません。ただ、親が優しく、集中して向き合う時間、それが全てです。

ぜひ今年の秋の夜長は、この10冊の中からお気に入りの一冊を選び、ご家族で愛と勇気、そして想像力の世界に飛び込んでみてください。

あなたの親子の絆が深まり、子どもたちの非認知能力が育まれることを心から願っています。

にほんブログ村

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれております。

コメント