はじめに:なぜ「科博」は家族の知的好奇心への最高の投資なのか?

6人家族のLife Labo管理人DPです!👨👩👧👦🏠

今年の夏休み、私たちDP家は、子供たちの「恐竜が好き!」「宇宙の仕組みが知りたい!」という声に応え、東京都上野にある**国立科学博物館(科博)**へ家族全員で行ってきました。

私たち夫婦は、長年「子供たちの知的好奇心への投資」を最も重要視してきました。科博は単なる展示を見る場所ではなく、【科学的思考力】と【宇宙観】を育む最高の学習の場だと確信しています。

しかし、科博は展示数が膨大で、何も考えずに行くと「疲れただけ」「恐竜しか覚えていない」で終わってしまいがちです。6人家族という大所帯で、子供たちの興味の幅も年齢も異なる私たちが、この貴重な機会を**最大限に学びと楽しみに変えるために実行した「戦略的な回り方と科学的な視点」**を、この記事で全て公開します。

【この記事で解決できること】

- 小学生の子供が「恐竜・宇宙・科学」に本気で目覚める鑑賞ルート

- 【科学的根拠】子供の興味を記憶に定着させるための大人の声かけ術

- 大混雑の科博を6人家族が快適に回るための事前準備と賢い休憩術

1. 国立科学博物館(科博)訪問の科学的意義:なぜ今行くべきか?

私たちが科博を強く推奨する理由は、「知識」ではなく「科学的思考力」の基礎を築く場だからです。

1-1.日本の科学の「Authority」としての科博

国立科学博物館は、明治10年に設立された日本の科学教育の中心的な機関であり、日本で唯一の総合科学博物館です。その展示品の多くは、日本の科学研究の歴史と成果そのものです。

- 信頼できる情報源: 恐竜の骨格標本から、最新の科学技術、日本の固有種の展示まで、全てが学術的な裏付けのもとに展示されており、他の私設博物館とは一線を画します。子供たちに「本物」に触れさせ、その情報源の権威性を理解させることは、情報過多の現代社会でリテラシーを育む上でも非常に重要です。

1-2. 科学的思考力を育む「系統展示」の力

科博の展示は、日本館(日本の自然と私たち)と地球館(地球生命の歴史と人類)に分かれており、特に地球館の「系統展示」は、子供たちの知的好奇心を科学的思考へ深める設計になっています。

- 系統展示とは: 生命の進化を、太古の生物から現代に至るまで、**「時間軸」と「分類」**という科学的な枠組みで追体験できる展示方法です。

- 恐竜展示(例:ティラノサウルス、トリケラトプス): 単に大きいだけでなく、「どの時代に」「どんな環境で」「なぜ絶滅したのか」という因果関係を考える機会を与えます。

- 三葉虫などの化石: 現代の生物(カブトガニ、エビなど)との類似点を意識させることで、「進化」という大きな時間の流れと法則性を直感的に理解させることができます。

2. 【体験談】6人家族が実践した「学び最大化」戦略的ルート

子供たちの集中力と体力を考慮し、私たちDP家が実行した「最も効果的に興味を引き出す」ための戦略的ルートを公開します。

2-1. 戦略の核心:いきなり恐竜に行かない!「逆張りルート」

多くの家族は1階の恐竜コーナー(地球館B1F)から見始めますが、混雑している上に、いきなりクライマックスを見てしまうと、その後の展示への興味が薄れがちです。

- DP家流戦略ルート: 地球館3階(進化) ➡️ 日本館(日本の固有種) ➡️ 地球館B3F(巨大生物・ダーウィニズム) ➡️ 地球館B1F(恐竜・化石)

- 科学的メリット: **「生物の多様性→日本の固有種→進化の歴史」という順序で見せることで、恐竜を見る前に「進化の枠組み」**を子供たちの頭の中に作り上げます。最後に恐竜を見ることで、その壮大さや意味をより深く理解させます。

2-2. 子供の興味を爆発させた必見展示と大人の声かけ術

私たち家族の中で特に子供たちの食いつきが良かった展示と、そこで行った声かけの具体例を紹介します。

生命の歴史を体感する「巨大生物の骨格」(地球館B3F、日本館)

巨大な**マッコウクジラやフタバスズキリュウ**の骨格標本は、子供たちに「生命の壮大さ」を直感的に伝えます。

- 声かけ術: 「このクジラは、なぜ陸ではなく海を選んだんだろう?」「もし首長竜が今も生きていたら、海はどう変わっていた?」—答えのない問いを投げかけることで、論理的な思考力を刺激します。

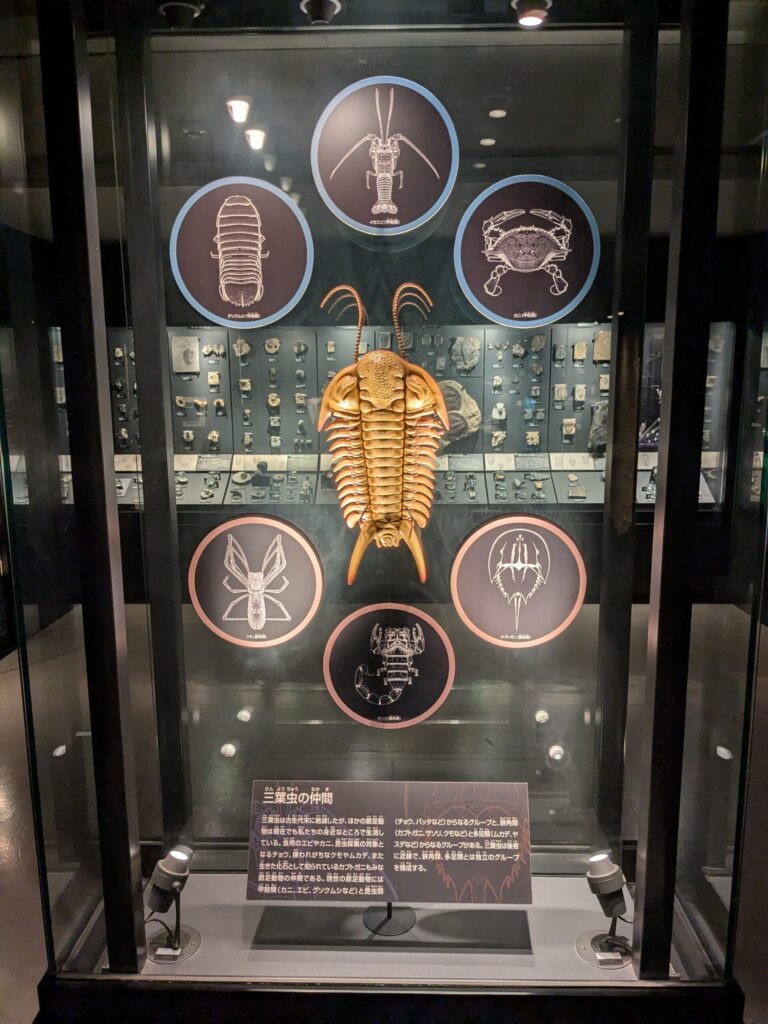

太古のロマン「古生代の三葉虫」(地球館B2F)

「三葉虫の仲間」の展示は、地味に思えますが、実は非常に重要です。

- 声かけ術: 「今のカブトガニやエビと形が似ているね。何億年も昔の生物と、今の生物がつながっているって、すごいと思わない?」—**現代の生物との「つながり」**を示すことで、「進化」が過去の出来事ではなく、今も続く法則であることを認識させます。

日本の壮大な歴史「哺乳類の進化」(日本館)

パレオパラドキシアの骨格標本は、日本で発掘された化石であり、子供たちの「郷土愛」と「科学」を結びつける良い機会です。

- 科学的根拠: この生物は日本の固有種であり、大陸と島が分離していく過程で独自の進化を遂げました。日本の地質学的歴史に関心を持たせるための入り口となります。

3. 家族の体力と集中力を維持する「快適化戦略」

6人家族での博物館巡りは、疲労とコストの管理が成功の鍵です。

3-1. 大人数での事前チケット購入と入場時の工夫

科博は人気が高く、特に夏休みは入場制限がかかることがあります。

- DP家流ノウハウ: 必ず日時指定の事前予約(ウェブチケット)を利用します。現地で購入する手間が省け、待ち時間を最小化できます。人数が多いため、入場後はすぐにロッカー(有料)に荷物を預け、身軽に行動できるようにします。

3-2. 休憩とランチの戦略的な位置取り

子供の集中力は一般的に40~60分が限界です。戦略的な休憩が必要です。

- 休憩ポイント: 地球館3階には休憩スペースがあり、軽食も可能です。私たちはここで持ち運びしやすいゼリーやおかしで軽くエネルギー補給をし、次の展示のテーマを話し合います。

- ランチの選択: 上野公園周辺はレストランが多いですが、混雑します。上野公園内のテイクアウト可能なカフェや、美術館周辺のテラス席などを事前にリサーチしておくと、待ち時間による集中力の途切れを防げます。

3-3. 学びを定着させる「お土産の賢い選び方」

お土産は単なる記念品ではなく、**学びを日常に持ち帰る「定着装置」**です。

- DP家流の選定基準: パズル(生命の進化の系統樹など)、科学実験キット、恐竜のフィギュアなど、**「遊べる」「組み立てられる」**ものを基準に選びます。

4. 恐竜から宇宙まで!子供の興味を深く掘り下げるアプローチ

科博の展示は、恐竜以外にも子供たちの興味を爆発させる要素が満載です。

4-1. 宇宙と科学技術への関心(地球館2F)

展示されている人工衛星の模型や、素粒子、宇宙の仕組みの解説は、抽象的なテーマに触れる良い機会です。

- 科学的根拠: 子供たちの「なぜ?」という疑問は、宇宙の法則や物理学への興味の入り口です。展示物を通じて、「科学技術は人間の好奇心から生まれる」という視点を与えます。

4-2. チンチラの祖先?哺乳類の進化(地球館B2F)

現生哺乳類に至るまでの進化の展示は、私たち家族が運営する**チンチラ専門ブログ(チンチラのぴょん吉 | ~ おしゃべりな毎日 ・ チンチラ専門ブログ ~)**のテーマとも関連します。

- 関連性の訴求: 「君たちがいつも見ているチンチラ(齧歯類)も、この壮大な進化の歴史のどこかにいるんだよ」という声かけで、日常と科学を結びつけます。

➡️ 【チンチラ専門ブログ】チンチラのぴょん吉 | ~ おしゃべりな毎日 ・ チンチラ専門ブログ ~

5. まとめ:科博体験は「知的好奇心」という名の最高の投資

国立科学博物館への訪問は、単なる夏休みの思い出ではなく、**子供たちの未来の知的好奇心への最高の投資**となりました。

- 科学的視点の重要性: 私たちがチンチラの健康を科学的に考えるように、子供の教育も系統立てた思考法という科学的視点が必要です。

【科博体験のハイライト】

| 展示の場所 | 学びのテーマ | 子供に与えた影響 |

| 地球館 B1F(恐竜) | 生命の壮大さ、絶滅の法則 | 科学への興味が爆発 |

| 地球館 B2F(進化) | 生物の分類、時間軸 | 系統立てた思考の訓練 |

| 日本館(固有種) | 郷土愛、地質学的歴史 | 「日本」という枠組みの理解 |

6人家族という大所帯だからこそ、事前に戦略を立て、「学び」を最優先したルートを取ることができました。この記事が、これから科博を訪れるご家族の知育投資の成功につながれば幸いです。

\この記事が「科博に行きたい!」と思ったら、ぜひシェアをお願いします!/

✅姉妹ブログへのリンク 👉チンチラ専門ブログ「チンチラのぴょん吉」 我が家のチンチラのぴょん吉との日常を発信しています。小動物好きの方はぜひご覧ください! チンチラのぴょん吉 | ~ おしゃべりな毎日 ・ チンチラ専門ブログ ~

✅ブログ内リンク 👉愛犬との暮らしをさらに豊かにする記事はこちらもどうぞ!6人家族のLife Labo | ~ 毎日をもっと楽しく実験中 ・ ライフスタイルブログ ~

にほんブログ村

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれております。

コメント